화석 수집, 분류, 명명에만 몰두한 19세기 말 20세기 초 고생물학계는 새와 공룡의 계통적 연관성에 대한 연구는 뒷전이었습니다. 하지만 새의 기원에 대한 중요한 의문이 사라질 수는 없었습니다. 그 결과 헉슬리의 논쟁이 있은지 50년이 지난 1926년, 덴마크의 아마추어 동물학자이자 자연사 예술가인 게르하르트 하일만 Gerhard Heilmann이 <새의 기원>이라는 책을 출간합니다. 로베르트 하일만은 전문적인 고생물학 교육을 받은 학계의 사람이 아니었습니다. 학계의 무시와 비난에도 불구하고 스스로 공부하여 몇 편의 글을 엮어서 <새의 기원>이라는 책을 출판한 것입니다. 이 책 이후 정말 한동안 헉슬리의 주장은 말 그대로 죽음을 맞이하게 됩니다.

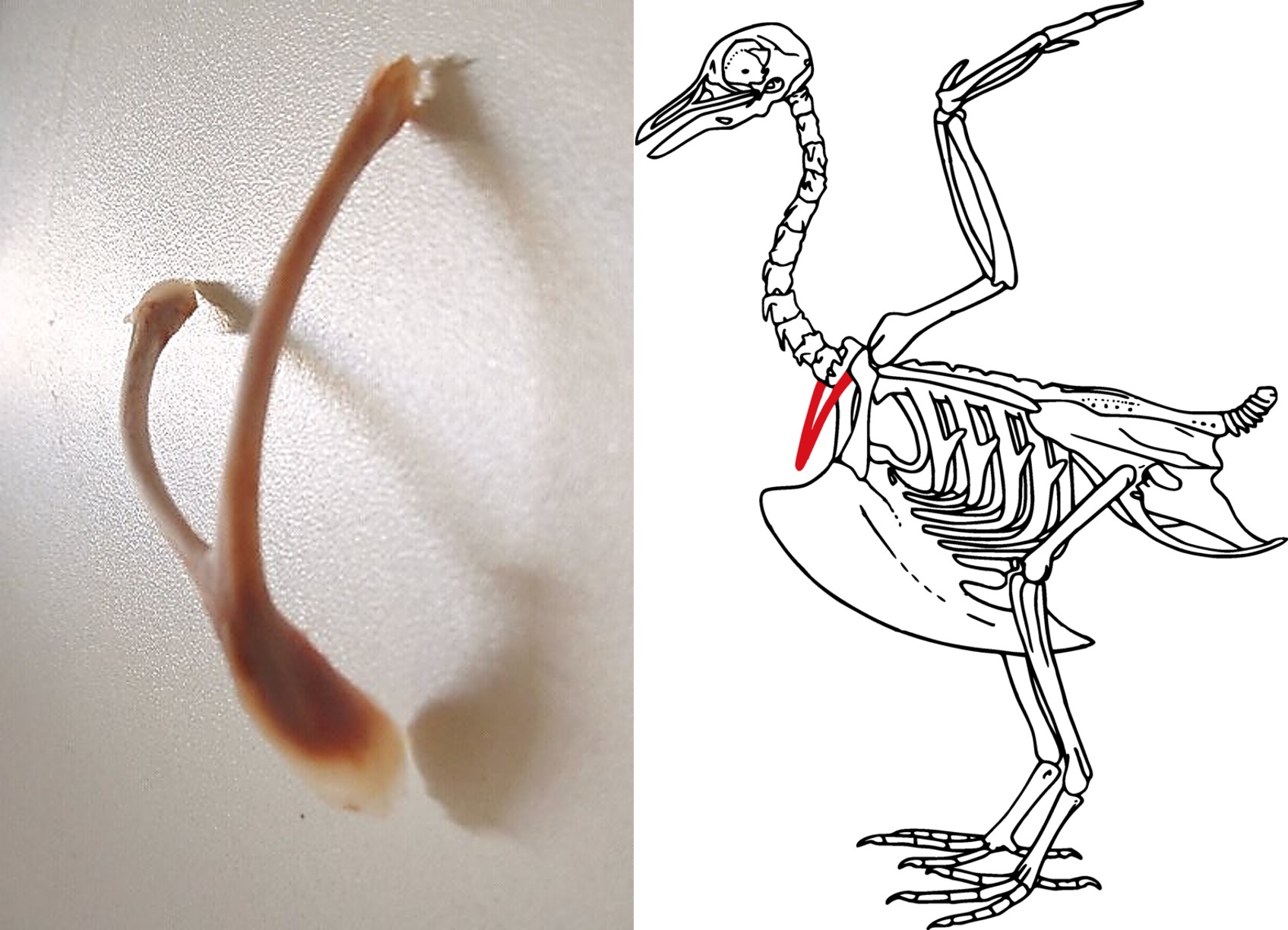

책의 내용을 굉장히 세부적이고 체계적이지만 현재 기준으로는 잘못된 주장들이기 때문에 진화 논쟁 흐름에 관계되는 두 가지 것만 요약 정리를 하면 다음과 같습니다. 첫 번째 그는 헉슬리처럼 시조새와 Compsognathus의 해부학적, 형태학적 유사성에는 동의를 했지만 이 유사성은 공통 조상에서 유래한 것이라기보다는 같은 생태계에 함께 적응하면서 점차 비슷한 형태를 가지게 되었다는 수렴진화의 결과로 설명했습니다. 두 번째로 하일만은 새의 기원은 공룡보다 훨씬 더 오래된 원시적인 조치류 Thecodontia에서 찾아야 한다고 말합니다. 새는 쇄골 Clavicle이 융합된 차골 Furcula(일명 Wishbone)을 있는데 반해, 공룡에는 없기 때문에 진화에 의해 한번 상실된 특징이나 기관은 다시 회복될 수 없다는 돌로의 법칙 Dollo's law of irreversibility을 굳게 믿었던 하일만은 차골 유무를 바탕으로 공룡-새의 계통적 연관성 대신 조치류-새의 계통을 주장한 것입니다. 하일만의 주장을 간단하게 말하자면, 공룡 역시 조치류에서 분화되어 나왔기 때문에 새는 공룡의 형제, 혹은 가까운 친척이다는 의미가 됩니다.

하일만의 매우 철저한 접근 방식 덕분에 그의 책은 이 분야의 고전이 되었고, 조류의 기원에 대한 결론은 이후 40년간 거의 모든 진화 생물학자들에 의해 받아들여졌습니다. 실제로 공룡에는 차골이 없었기 때문에 새는 공룡의 후손이 될 수 없다는 생각에는 어느 정도 타당성이 있었지만 하일만은 완전한 차골을 가진 공룡이 이미 발견되었다는 것을 알지 못했습니다.

하일만의 책이 발간되기 3년 전인 1923년에 로이 채프먼 앤드류스가 이끄는 팀이 몽골에서 오비랍토르Oviraptor 표본이 발견했고 매우 분명하게 위시본이 있었지만, 1924년 뉴욕 미국자연사박물관(AMNH)의 헨리 페어필드 오스본이 이 종을 설명할 때 위시본을 Interclavle로 잘못 식별하였으며 이후 수년에 걸쳐 위시본이 더 발견되었지만 이 작은 뼈는 화석화가 잘 되지 않기 때문에 때로는 갈비뼈로 생각되거나 골격을 재구성할 때 잘못 해석되었습니다.

오늘날 수각류 공룡이 새처럼 쇄골이 완전한 위시본으로 융합되어 있었다는 사실을 알고 있습니다. 따라서 위시본은 새의 특성이 아니라 2억3천만 년 전에 처음 진화한 공룡 역사의 한 부분입니다.

시조새에서 보이는 명확한 깃털 이외에도 새와 공룡과의 계통 관계를 암시하는 여러 화석이 발견이 되었지만 도그마에 사로잡힌 이들의 눈에는 그것이 보이지 않았습니다. 대표적인 것이 깃돌기 Quill Knob입니다. 이것은 새의 둘째날개깃이 새의 팔뼈에 고정이 되면서 뼈에 그 흔적을 남기는 것을 말하는데 1970년대 초 러시아의 고생물학자 세르게이 쿠르자노프는 몽골의 고비 사막에서 새와 매우 유사한 이족보행 부리 공룡 화석을 발견하고 '놀라운 새의 모방자'라는 뜻의 아비미무스 포르텐토수스 Avimimus portentosus라는 이름을 붙였습니다. 당시 그는 키가 70센티미터에 달하는 이 종에 깃털이 인대와 함께 붙어 있는 뼈 흔적인 깃돌기 Quill Knob가 있다고 주장했지만 당시에는 깃털 공룡에 대한 다른 증거가 없었기 때문에 이 발견은 무시되었습니다..

새를 공룡과는 일치감치 분지된 조치류 후손으로 보느냐, 공룡에서 분화된 것으로 보느냐의 논쟁은 1964년 예일대의 통찰력 있는 젊은 고생물학자가 몬태나의 백악기 사암에서 공룡에 대한 거의 모든 생각을 바꿀 화석을 발견하기 전까지 새가 공룡보다 이른 혈통의 후손이라는 게르하르트 하일만의 생각은 대중적인 정설로 자리 잡게 되었습니다.

주) 위시본Wishbone은 소원 Wish을 비는 뼈라는 의미로 새의 융합된 쇄골 양끝을 잡고 힘을 주어 떼어내면 크게 떨어지는 쪽의 소원을 들어준다는 서양 풍습에서 유래한 것입니다. 생물학적 의미는 '우리는 여전히 공룡시대에 산다'에서 인용합니다.

새가 날개를 아래로 내릴 때 차골의 양쪽 윗부분의 간격은 평상시보다 50퍼센트나 확장되었다가 늘어난 스프링이 다시 당겨지는 것처럼 차골이 제 위치로 돌아와 에너지를 절약하며 날개를 위로 올릴 수 있게 해 준다. 따라서 날갯짓을 하기 위해서는 차골이 필수적이다.

주) 조치류는 지금은 잘 사용하지 않고 현재는 지배파충류 Archosaur라는 말을 씁니다. 고생대 페름기 말 공룡, 익룡, 악어의 공통 조상을 가리키는 말입니다. 조치라는 말의 유래는 이빨이 뼈의 소켓 Socket에 담겨 있다는 뜻에서 나왔습니다. 사람처럼 뼈 구멍 속에 이가 있는 경우입니다. 파충류 중에는 현재 악어에서만 볼 수 있고 새는 진화 과정 중에 이빨을 잃어버렸습니다. 악어와 새는 살아있는 동물 중에는 가장 가까운 친척이 됩니다.

출처 1. Flying Dinosaurs, John Pickrell

출처 2. 우리는 여전히 공룡시대에 산다, 이융남, 21세기북스

출처 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_birds

출처 4. https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A7%80%EB%B0%B0%ED%8C%8C%EC%B6%A9%EB%A5%98

'진화' 카테고리의 다른 글

| 시조새, Archaeopteryx lithographica (0) | 2024.07.04 |

|---|---|

| 새의 계통수, Phylogenic Tree of Bird (0) | 2024.06.14 |

| 공룡 르네상스, Dinosaur Renaissance (0) | 2024.06.13 |

| 시조새, Thomas Huxley (0) | 2024.06.03 |